|

| |

|

Il y a des chemins qui nous mènent plus loin que l’on croyait. Un bon repas bien arrosé laisse présager une agréable promenade le long de chemins qui serpentent à travers bois. Au bout de celui qui mène au moulin du Verger, il peut être nécessaire de rassembler ses esprits. Mais, une fois immergé dans un univers aussi pittoresque, on s’intéresse volontiers aux quelques pages d’histoire qui s’inscrivent en filigrane d’une simple feuille de papier.

En pénétrant à l’intérieur des murs du moulin, on comprend alors le soin d’alchimiste avec lequel l’artisan transforme le chiffon en feuille. Il ne reste plus qu’à s’imprégner d’un passé ancestral, laisser agir le charme des lieux, devenir papier buvard…

|

|

| |

Si je vous demande quel est le point commun entre du papier, la France et Don Quichotte, il est probable que vous restiez sans voix. En revanche, si je vous pose la question en remplaçant « papier » par « farine » et « France » par « Hollande », il y a de fortes chances pour que vous trouviez bientôt la réponse : c’est le moulin.

Pourtant, il existe d’autres moulins que les moulins à vent contre lesquels s’est battu avec fougue le chevalier à la Triste Figure, et les moulins entourés de tulipes sur lesquels se sont penchés – avec moins de fougue – les écoliers de géographie.

Ces moulins, ce sont les moulins à papier, pour lesquels notre pays a été une terre de prédilection.

|

|

|

[ L'atelier de fabrication ] |

|

|

|

Certes, ils sont devenus une curiosité (on n’en compte plus que six sur l’ensemble du territoire français), mais au cours de leur longue histoire, ils ont été nombreux à connaître la prospérité.

|

| |

| |

|

Cette série comporte 30 photographies.

Photographies © Laurent Meynier

1990-1992-2003

Textes Philippe Marchesi © 1990

Les réflexions photographiques

|

|

| |

|

|

| |

|

|

[ L'étendoir ] |

|

|

|

Moulin à passé

Les plus anciens documents faisant état de l’existence de moulins à papier remontent au début du XVIe siècle.

L’invention de l’imprimerie avait provoqué une demande en papier qui ne cessait de croître. Dans le but de lui donner satisfaction, les marchands de papier, qu’ils soient anglais ou néerlandais, partent en quête de moulins à louer ou à acheter hors de leurs frontières, partout où l’eau coule d’abondance, pour que des roues puissent actionner les maillets, maillets qui servent à défibrer la pâte de chiffons utilisée alors comme matière première.

On suppose que ce mouvement expansionniste, qui allait durer jusqu’au XIXe siècle, s’est étendu à l’Angoumois via le Périgord. Là, le moulin de Puymoyen, appelé aussi moulin du Verger, ne tarde pas à être « colonisé ». Situé à proximité d’une rivière dont le débit est très puissant, la rivière d’Eaux Claires, il cesse d’être le moulin à blé et à drap qu’il était depuis deux ans pour devenir en 1539 moulin à papier. Selon l’ »Histoire des moulins à papier de sud-ouest de la France 1300-1800 » d’Alexandre Nicolaï, il n’eut que deux prédécesseurs : celui de Negrenus (1516) et celui de Pont-des-Tables (1533).

|

|

Tandis que le « maistre papetier » Pierre Genet commence à tirer profit de son moulin de location à Puymoyen, plusieurs autres moulins des environs sont recyclés à leur tour. Les moulins de l’Angoumois font florès grâce aux relations soutenues qu’entretient la France avec la Hollande.

|

|

En ces temps de navigations commerciales en plein épanouissement, les « marchands flamands », comme on les appelait, gros acheteurs de papier et grands amateurs d’alcool, trouvent forcément avantage à jeter l’ancre dans les ports de Charente ou celui de Bordeaux.

N’étant plus en mesure d’approvisionner en papier leur importante clientèle de pays nordiques, ni même d’assouvir leurs propres appétits, ils se tournent vers la France, s’appropriant au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle plus de la moitié de la production de papier assurée dans l’Angoumois, le Limousin et le Périgord.

Le papier est donc confectionné prioritairement sur le modèle du vrai papier de Hollande, puis exporté. Ainsi d’explique qu’au musée d’Amsterdam soit exposé du papier à la marque du moulin de Puymoyen et qu’un filigrane « à la tête de fou » semblable à celui que l’on retrouve sur de nombreuses feuilles de l’époque, et notamment sur celles de Puymoyen, figure sur une gravure de Rembrandt.

Sous l’effet de circonstances aussi favorables, le moulin de Puymoyen est reconstruit en 1635. De composition typiquement charentaise, il va former un grand ensemble architectural dont l’aspect est à peu de choses près identique à celui que l’on connaît actuellement.

Les Hollandais ont apporté avec eux des compétences dont ont largement bénéficié les moulins de l’Angoumois. Se sont nettement améliorés l’aménagement comme le fonctionnement, la productivité comme le prestige. Parmi les innovations en outillage, il faut signaler la « pile hollandaise », qui substitua une nouvelle technique de défibrage, celui-ci étant traditionnellement effectué par des piles à maillets. La première installée en France le fut au moulin de Puymoyen, en 1762. Construite sur un modèle fourni par le papetier Duponty et essayée en présence de Turgot, alors intendant en Limousin, elle ne fut pas immédiatement au point, mais parvint à donner des résultats concluants par la suite. |

|

Moulins entre deux eaux

Une grave crise affecte les moulins à papier à la fin du XVIIe siècle. En 1685, ils sont environ 80. Ils ne sont plus que 50 en 1688, 7 en 1697. C’est la dégringolade… La crise étant spécifique à l’Angoumois, une grande assemblée générale – réunissant négociants papetiers, maîtres papetiers et ouvriers papetiers de la région – se tint le 23 janvier 1751, « pour tacher d’éviter la ruine totale du peu de moulins qui à présent subsistent en Angoumois, tous arrêtés depuis deux mois… ».

En découla, outre le constat que la matière première et la main-d’œuvre coûtaient trop cher, l’injonction aux ouvriers de mettre un frein aux « mauvaises habitudes dans lesquelles ils étaient ci-devant, comme les rentes, les vins assiages, les vins de bienvenue, les vins d’affûtage de cuve, les vins d’enterrement, etc. ».

Mazette, il n’y avait pas que l’eau qui coulait à flots dans les moulins de l’Angoumois ! |

|

Hélas, des mesures aussi draconiennes ne suffiront pas à redresser tout à fait la situation. A la fin du XVIIe siècle, la qualité du papier laisse à désirer, le meilleur du chiffon partant à l’étranger. Au XIXe siècle, les moulins sont remplacés par des manufactures industrielles. Bien que le papier de l’Angoumois ait ses lettres de noblesse dans le monde entier, les moulins à papier tombent en décrépitude, relayés après 1830 par des usines équipées de la machine à papier en continu que Louis-Nicolas Robert a inventée. Le moulin de Puymoyen, isolé, ne s’est pas modernisé… Il survivra quand même jusqu’à nos jours. Il aura connu en son sein des personnalités dévouées. Au début du XIXe siècle, il est laissé à l’abandon.

En 1916, Henri Lacombe, ingénieur et secrétaire de la Société historique et archéologique de Charente, mais surtout écrivain amoureux du papier, saisit cette occasion pour le remettre en état et fabrique quelques feuilles à l’aide d’une petite machine. La machine hors d’usage, il vend la papeterie à la communauté de l’arche en 1955 : jusqu’à 1965, ce sont dix années décisives, pendant lesquelles Roger Hemon rend au moulin de bons et loyaux services. Georges Duchêne est son successeur, après un temps mort de quelques années, Jacques Bréjoux reprend le flambeau en 1972 : il est l’actuel propriétaire.

Dans ces lieux se perpétue un passé artisanal vieux de plusieurs siècles.

Il est vrai que la fabrication du papier a évolué : l’exécution des tâches requiert aujourd’hui trois personnes, alors qu’elle donnait autrefois du travail à une multitude d’ouvriers, depuis le chiffonnier jusqu’à la délisseuse. Néanmoins, certains gestes n’ont pas changé depuis les origines, et le décor vétuste qui les environne, bien qu’ayant subi de petites modifications, témoigne par bien des côtés de l’écoulement du temps. |

|

|

|

La magie blanche du papier |

|

La matière première du papier, ce sont des fibres. Les haillons du chiffon ont cédé la place à la filasse du lin français et du chanvre de Manille, et aux plaques de coton en provenance des Etats-Unis.

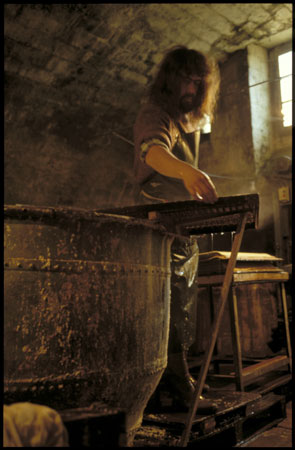

Les fibres entament leur périple dans une haute salle voûtée imprégnée d’humidité, dont le sol est jonché d’un attirail qui laisserait pantois plus d’un antiquaire.

La lumière entrant par la droite, à travers une grande fenêtre flanquée de deux lucarnes, est complétée par un éclairage électrique moins diffus.

Le défibrage se réalise dans la « pile hollandaise », qui soumet les fibres à un mouvement giratoire dans une grande quantité d’eau jusqu’à ce qu’elles aient une consistance pâteuse. Le moulin s’est également porté acquéreur d’un modèle réduit de « pile hollandaise » qui, en plus d’être une pièce de collection, est un outil en état de marche. La neutralité de la pâte résultant d’une réaction chimique dont nous possédons l’explication depuis seulement un siècle, on peut bien dire que l’on a longtemps fait du bon papier sans savoir comment l’on y arrivait ! |

|

|

|

L’encollage, qui consiste-en une addition de résine permettant de rendre le papier imperméable à l’encre, a lieu généralement à ce moment.

Cet encollage à froid, fait pendant le défibrage, est ordinairement qualifié d’ « encollage dans la masse ».

Un encollage plus traditionnel, initié à Fabriano, se fait au moyen de gélatine après le séchage des feuilles : il ne se pratique qu’occasionnellement.

Si l’eau dans laquelle baigne la pâte à papier n’est plus tirée de la rivière des Eaux-Claires, le canal charriant l’eau de la rivière conserve une utilité : c’est à lui que doit son énergie la turbine qui trône dans une vaste salle contiguë. Par le jeu de courroies aux dimensions impressionnantes et à l’ancienneté peu commune, elle assure le fonctionnement d’un laminoir.

Une fois prête, la pâte à papier est transférée dans bassin en pierre de forme cubique, où elle est entreposée en attendant de passer dans la cuve. Il déverse régulièrement un seau de pâte dans la cuve, qui contient un volume d’eau élevé, afin que la proportion de pâte y soit à peu près toujours la même, et donc continue de correspondre au grammage que l’on a établi pour la série de feuilles en cours.

Avant de faire une feuille, il plonge dans l’eau pâteuse un long bâton à l’extrémité cruciforme, ce qui lui permet de brasser vigoureusement le tout, en vue de rendre la pâte homogène pour le moment où il en puisera une partie.À cet instant précis, la cuve étant une sorte de gros chaudron, il est impossible de ne pas trouver au bonhomme des allures de druide, que ne viennent pas démentir sa chevelure et sa barbe très fournies ! |

|

Gestes et gestation

Comment notre druide s’y prend-il pour changer sa mixture blanchâtre en papier parfait ?

Il emploie une « forme », châssis de bois à l’intérieur duquel est tendu un tamis, tissé de fils de laiton. Les uns, très rapprochés et parallèles aux grands côtés du cadre, sont appelés « vergeures » (prononcer « verjures »), les autres, espacés de quelques centimètres et parallèles aux petits côtés, sont appelés « chaînettes ».

Quant aux « pontuseaux », ce sont des réglettes de bois qui empêchent le tamis de s’affaisser sous le poids de la pâte. Les formes les plus anciennes sont les formes « à toile vergée ». |

|

Au XVIIIe siècle, on a inventé la forme « vélin », ainsi dénommée parce qu’elle imitait le parchemin le plus fin ou « vélin » (veau mort-né).

Sur le châssis de chacune de ces formes, des formats standards aux formats moins usités, est apposée la « couverte », cadre volant qui délimite les rebords de la future feuille de papier. La forme joue un rôle capital dans la fabrication manuelle du papier : de nos jours, on surnomme encore « papier à la forme », le papier fait main. Il n’est pas étonnant que Jacques Bréjoux tienne à se procurer les meilleures, qu’il fait venir de Grande-Bretagne. Le hic est qu’il n’existe qu’un seul producteur ! Souhaitons-lui longue vie…

Debout devant la cuve, on y plonge la forme à l’horizontale. Quand on la remonte à la surface, elle a retenu la quantité de pâte nécessaire à une feuille. 0n lui imprime un mouvement de va-et-vient : ce « branlement de la pâte » la répartit de manière égale sur toute la surface du tamis et donne du corps au papier en accroissant l’enchevêtrement des fibres. Ensuite, on incline la forme pour un égouttage d’une poignée de secondes. Lorsqu’on retire la couverte, la pâte à papier, qui ressemble encore à de la pâte à crêpes, commence déjà à avoir une apparence de feuille. La forme lui a donné une surface uniforme et des contours réguliers. Indiquons ici que le papier ne se définit pas par son épaisseur, mais par son grammage.

Une feuille de papier artisanale d’un grammage identique à celui d’une feuille de papier industrielle se caractérise souvent par une plus forte épaisseur. Aussi dit-on que le papier travaillé artisanalement « a de la main ». On n’a qu’à se retourner pour appliquer la forme sur le feutre recouvrant la pile des feuilles précédemment faites.

Les feutres, d’une taille plus grande que les feuilles de papier, sont intercalés entre chacune d’elles. En faisant pression sur la forme, on fait adhérer au feutre la feuille toute fraîche, qui reste collée à lui quand on ôte la forme : c’est l’opération du couchage.

Une fois que la pile contient un bon nombre de couches superposées de feuilles et de feutres, on la dépose sous la presse hydraulique se trouvant à deux pas. Le pressage évacue la majeure partie de l’eau qui imprègne encore le papier. Après la cuve, il en restait 50% ; elle est maintenant éliminée à 90%. Présente à toutes les étapes, l’eau s’écoule à travers le sol en plusieurs endroits, mais elle donne évidemment à toute la salle une atmosphère glaciale, surtout pendant la mauvaise saison. L’artisan se protège de l’eau par un tablier et des bottes, et enfile un bon pull. Il est possible de chauffer la cuve, seulement c’est au détriment de la qualité du papier, auquel convient mieux une température basse. La presse ayant purgé le papier, on décolle les feuilles des feutres : c’est l’opération du levage. |

|

|

|

|

|

|

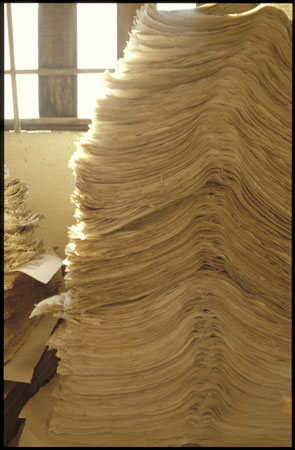

Les feuilles peuvent alors être portées à l’étendoir, où elles finiront de sécher pendant un laps de temps variable selon les saisons (d’un jour à une semaine).

L’étendoir est un grenier tout en longueur (78 mètres) : l’air y pénètre à travers de multiples ouvertures. Jadis, les cordes où étaient suspendues les feuilles couraient sur trois niveaux, sur une distance totale de 22 kilomètres.

Actuellement, il y a toujours des feuilles pliées sur les cordes, mais il y en a aussi posées à plat sur des tables, accrochées à des pinces, entassées à même le sol…

Poésie de la page blanche ! |

|

Papiers migrateurs

En séchant, les feuilles se racornissent. Elles sont transportées dans une pièce où le laminoir les aplanira. Cela permet de satisfaire les exigences d’une clientèle moderne. Il faut savoir que le papier ancien n’était pas forcément d’une excellence que ses amateurs nostalgiques lui supposent volontiers. On était loin d’être aussi scrupuleux qu’aujourd’hui, par exemple sur la pureté de l’eau ou du grain de la feuille, et lorsque du papier se gondolait en séchant, on utilisait souvent tel quel.

Les feuilles ne sont pas empaquetées par rames d’un nombre définit à l’avance, les quantités pouvant se chiffrer par dizaines ou par milliers.

En petits ou grands groupes, elles vont prendre leur envol pour les destinations très diverses. Imprimées sur place, elles vont être exposées dans le magasin attenant au moulin ; décorées d’herbes ou de fleurs, elles vont illustrer des textes littéraires ; fabriquées à l’ancienne, elles vont être utilisées par des restaurateurs d’œuvre d’art ; etc.

90% de la production – elle s’élève à une tonne et demie par an – va quitter la France, car il n’existe qu’un seul moulin à papier à l’étranger, en Grande-Bretagne.

C’est que Jacques Bréjoux n’est pas seulement l’héritier de gestes séculaires. Il en est aussi l’un des derniers dépositaires. Qu’il donne des cours à l’École des Beaux-Arts d’Angoulème ou qu’il ouvre ses locaux aux stagiaires et visiteurs, il montre qu’il est conscient de devoir apporter de l’eau à son moulin pour le papier de demain. |

|

Histoire du papier

La communication orale a précédé l’expression écrite, mais il y a déjà longtemps que le verbe a trouvé le moyen de se matérialiser.

A l’origine de toutes les formes de support, les grottes préhistoriques, qui constituent sans doute le patrimoine le plus dépouillé et le plus important de l’histoire de l’humanité. Scènes de chasse, contour d’une main, signes énigmatiques : c’est de ces traces rudimentaires que les plus hautes connaissances ont émergé…

L’invention de la fabrication artisanale du papier est traditionnellement attribuée à Cai Lun (prononcer « Tsaï Loun »), au début du IIe siècle, mais des archéologues ont découvert des échantillons de papier apportant la preuve que du papier fait à la main était en circulation un ou deux siècles avant Jésus-Christ.

On peut encore voir l’image de Cai Lun dans la plupart des moulins à papier de la Chine, et aussi du Japon, qui était alors sous sa dépendance culturelle et allait à son tour exploiter une technique dont les Chinois gardaient jalousement le secret.

C’est près d’un millénaire plus tard, en 751, et seulement sous la contrainte, que les Chinois livrèrent le fameux secret aux Arabes. En effet, lors de la bataille de Talas, dans le Turkestan chinois, les conquérants musulmans firent de nombreux prisonniers, parmi lesquels des papetiers, auxquels ils extorquèrent des aveux. Sous Gafar le Barmécide, le papier fut utilisé dans les bureaux de l’Etat, et une première fabrique vit le jour en 794-795 à Bagdad, sous Haroun al-Rachid.

Samarcande devient la plaque tournante du papier. Peuple nomade par excellence, les Arabes ne tardent pas à répandre le papier sur tout leur territoire. Il entre en Perse, en Syrie et en Égypte, où s’installe une fabrique de papier en l’an 900. On choisit d’autres matières premières et de nouveaux procédés techniques. La préparation se fait maintenant à base de lin et de chanvre, tirés de chiffons, de cordages et de filets de pêche.

Pendant cinq siècles, ces secrets de fabrication sont restés l’apanage des Arabes. L’Occident, qui ferait du papier le chantre de l’écriture en inventant l’imprimerie, ne l’a pas accueilli avec enthousiasme. La perspective de remplacer le parchemin qui lui rendait de bons et loyaux services par un papier en provenance du pays des infidèles n’a pas pu lui convenir d’emblée.

Mais le papier n’a cure de ces réticences. Il franchit la Méditerranée, s’impose en Espagne au Xe siècle, en Italie au XIe siècle. Au XIVe siècle, il a vaincu toutes les résistances : ses qualités pratiques ne sont plus un secret pour personne. Reste que la Chine investissait le papier d’une valeur sacrée mais le dispensait au profane alors que l’0ccident le rendra d’un usage commun mais accordera au papier de luxe une valeur pécuniaire le réservant à une certaine élite.

Autres temps, autres mœurs…

|

|

|

|

Histoire du filigrane

Le mot « filigrane » vient d’Italie. D’étymologie latine (à partir de filum, qui signifie « fil », et de granum, qui signifie « grain »), il identifiait le travail d’orfèvrerie consistant à enfiler de petits grains sur un fil. Lorsqu’il s’agit du papier, le mot désigne à la fois la petite matrice en fil de laiton que l’on a cousue minutieusement sur les fils des vergeures et l’empreinte en creux que celle-ci laissera dans le corps même du papier après estampage. Ainsi, le sens a évolué avec le temps, mais le terme d’origine n’est pas trahi : pas de filigrane sans un travail d’orfèvre !

On distingue trois sortes de filigranes, d’après la façon dont se présente l’image sur le papier : « le filigrane clair » est fait de traits clairs, les traits du « filigrane noir » sont au contraire opaques, le « filigrane ombré » offre quant à lui une gamme de traits nuancés. Façonnés à l’envers et en négatif regarde la feuille à contre-jour. Marque et décoration, ils peuvent représenter une lettre, une figure, un dessin, ou plusieurs de ces éléments composés ensemble. |

|

|

|

Ils sont les témoins de l’histoire de la fabrication du papier et reflètent des étapes significatives de l’histoire occidentale. Appelés aussi « marque d’eau », ils ont pris naissance dans la région de Fabiano, où les premiers moulins à papier avaient été édifiés. Le plus ancien filigrane qu’on ait retrouvé est une croix tracée sur un papier daté de 1282. En France, c’est en 1348 qu’on situe le premier filigrane : il figure les armoiries du duché de Bar, sur un papier de Volle-sur-Saulx, dans la Meuse. Créées dans le but d’indiquer la provenance du papier, ces marques de fabrique renseignaient aussi sur son format et sa qualité.

Au début du XVIe siècle, les filigranes français font florès, au point de supplanter les filigranes italiens. A cause des contrefaçons, on en vint à ajouter au filigrane primitif un second filigrane, appelé « contremarque », mais le résultat ne fut pas probant ! Au XVIIIe siècle, des ordonnances allaient rendre obligatoire la contremarque et imposer d’inscrire « en chiffres mil sept cent quarante-deux » à partir du 1er janvier de cette année-là. A la suite de quoi, certains papetiers renouvelèrent la date en mentionnant celle de l’année de fabrication de la feuille, d’autres continuèrent pendant des années à reporter celle de 1742… Parfois, il ne faut pas même se fier aux transparences !

|

|

Pour ce qui est des motifs reproduits, on choisit d’abord des scènes de la vie quotidienne, puis tendit à d’avantage de personnalisation : armes de guerre, accessoires de chasse, objets usuels, animaux, fleurs, armoiries, emblèmes religieux, mains, etc L’influence de l’art gothique se fait sentir dans les représentations d’animaux symboliques, les évocations religieuses et mythologiques. La Révolution amena les papetiers à remplacer la fleur de lys et autres emblèmes royaux par le bonnet phrygien accompagné de divers symboles républicains : piques, haches, fusils, drapeaux. Sous Napoléon, l’effigie de l’empereur et les insignes impériaux prirent la relève.

Après la Révolution, les filigranes se raréfièrent, si bien qu’au milieu du XIXe siècle, ils n’existèrent plus que sur des papiers bien spécifiques : papier timbré, billet de banque… Heureusement, il y eut bientôt un engouement pour la bibliophilie, l’édition de luxe et les papiers à lettres aux armes ou aux monogrammes de leurs possesseurs, qui les remit au goût du jour. A l’heure actuelle, ils sont utilisés pour contrecarrer les faussaires. Sans leur filigrane ombré, nos billets de banque seraient sans doute beaucoup plus répandus !

C’est au milieu du XIXe siècle que les filigranes ont attiré la curiosité. Des albums commencèrent à être publiés. A Tromonin (1844) et Solheby (1845 et 1858) se succédèrent de nombreux collectionneurs éclairés. En 1907, Briquet, un érudit genevois qui descendait d’une famille de papetiers d’origine française, fit paraître « Les filigranes ou dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600 », fruit d’un travail colossal. Il inaugura ainsi une discipline qui présente un intérêt historique aussi bien pour la datation du papier que pour la datation de documents : la filigranologie. Discipline à l’honneur d’une invention qui, comme le soulignent Marie-Ange Doizy et Pascal Fulacher, fut annonciatrice de l’imprimerie en ce qu’elle introduisit « un nouveau mode d’expression : celui de la reproduction en série d’une image à partir d’une matrice ». |

|

|

|